Клинический психоанализ

24 February 2025 15:02

По Гурджиеву, у человека три центра интеллектуальный, эмоциональный и двигательный. Человек это машина, работающая во сне. Машине только кажется, что она живет, на самом деле она механически спит. И мышление у нее тоже механическое. И эмоции механические.

Для того, чтобы преодолеть механистичность, человек должен все время помнить себя, постепенно пробуждаясь от сна жизни, делаясь таким, каким его задумал Христос, миссия которого, по словам Даниила Андреева, была прервана.

Царство Небесное согласно эзотерическому христианству это высшее состояние психики, где нет никаких бинарных оппозиций.

Это, конечно, утопия. Я ее называю новый трагизм. Это, прежде всего, думать и говорить правдиво во всех параллельных мирах. К этому можно только стремиться.

Например, дать себе задание не врать самому себе в течение 15 минут. Это очень трудно. Человек не понимает, какой хаос творится у него в голове.

Он одновременно любит и ненавидит, хочет есть и худеть, хочет стать священником и дирижёром симфонического оркестра. Но только человек этого хаоса не воспринимает, чтобы не сойти с ума.

Наиболее честные люди допускали в себе элементы этих противоречий. Катулл в знаменитом дистихе писал, что одновременно ненавидит и любит Клодию. Но такая честность и смелость чрезвычайно редки. Чаще всего человек бывает в целях защиты своей психики совершенно неоткровенен с самим собой.

Вадим Руднев

Читать полностью…

Клинический психоанализ

24 February 2025 11:39

Несвоевременные размышления о потере контроля

Один человек, не так давно, произнес фразу, которая затем заставила меня серьезно задуматься.

Он сказал, сравнивая свой опыт с другими людьми, примерно следующее:

«Да, когда я употреблял, у меня больше было контроля, чем у них сейчас в трезвости!»

В самых разнообразных 12-ти Шаговых программах, вторая часть первого шага звучит одинаково («...мы признали, что потеряли контроль над собой»).

Но, действительно, что такое потеря контроля?

Потерять можно только то, что ты имеешь. Если нет "владения", то бессмысленно говорить о каком-либо "контроле" или его "отсутствии".

Упавший с дерева лист, несущийся в стремительном потоке горной реки вниз к водопаду не контролирует ничего.

Но, а лодка с людьми, которая также скользит по этой реке прямо к пропасти, разве чем-то серьезно отличается от этого листа?

Речь возможно, идёт не о контроле, в абсолютно смысле этого слова, а лишь о относительном контроле, в строго определенных границах.

Но, точнее, наверное будет сказать так – человек утрачивает не "контроль", а свое ощущение контроля.

До этого момента, у него было "ощущение контроля", а затем оно пропало (а самого "контроля" как не было, так и нет).

Собственно, особенно ничего не изменилось. Речь идёт исключительно об ощущении.

"Контроль" как "влюбленность" может появиться, а затем пропасть.

Недавно мой друг (и учитель) лакановский психоаналитик Михаил Страхов, у себя на канале поделился следующей историей.

«Однажды ко мне пришел господин, который с порога заявил, что окончательно принял решение покончить с собой.

Я резонно поинтересовался, зачем же он пришёл ко мне?

Он ответил, что чётко определил дату своего самоубийства как и все связанные с этим технические вопросы, и это будет через год, а пока думает заняться психоанализом.

Я ему ответил, что он несомненно оптимист, так как нечасто встречаешь человека, который уверен что проживет ещё целый год».

Итак, когда мы теряем контроль – мы теряем просто чувство.

Контроля как не было, так и нет. Это, скажем так, иллюзия, предписывание себя тех качеств, свойств, которыми человек не обладает.

Окончание следует...

Читать полностью…

Клинический психоанализ

23 February 2025 16:55

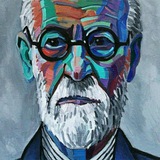

Что такое любовь, с точки зрения психоанализа?

По мотивам работы Фрейда "Горе и меланхолия" (1917).

TikTok

https://vt.tiktok.com/ZSMSRcLnP/

YouTube

https://youtube.com/shorts/5DgmiQO0-co?si=plmeLPRKiEV16PRa

#любовь

#психоанализ

#психология

Читать полностью…

Клинический психоанализ

23 February 2025 12:49

К изучению меланхолии... З. Фрейд подходит с позиции психиатрии, а это значит, что депрессия для него, прежде всего, - это болезнь.

В работе «Скорбь и меланхолия», опубликованной в 1917 году, З. Фрейд, выделяет три основных условия меланхолии:

1. потеря объекта;

2. амбивалентность;

3. регрессия либидо в «Я» к нарциссизму.

В связи с этими выдвинутыми им положениями, З. Фрейд рассматривает меланхолию как патологическую форму скорби - реакцию на потерю любимого человека.

Он считает, что для человека, страдающего данным расстройством, характерна неосознанная утрата объекта, означающая то, что утраченный объект продолжает существовать в его психике.

По этой причине у данного индивидуума происходит потеря способности выбрать какой-либо новый объект любви и привязанности, и как следствие возникает отход от всякой деятельности, связанный с необходимостью отрыва от реальности для сохранения этого потерянного им объекта.

Следующим моментом, характерным при меланхолии, З. Фрейд выдвигает в своей работе расстройство чувства собственного достоинства, связанное с тем, что ««Я» унижает себя».

Он отмечает у таких больных чрезвычайное пониженное чувство собственного «Я», называя его «величественное оскудение «Я»».

Свое «Я» меланхолик видит как бедное и пустое, мерзкое и ни на что не способное и которое никогда не было хорошим.

Эта повышенная самокритика достигает у меланхолика таких размеров, что нет соответствия между масштабами самоуничижения и реальным состоянием такого человека.

З. Фрейд называет сложившуюся в психике ситуацию утратой собственного «Я», которая неизбежно сопровождается отсутствием стыда перед другими и навязчивой общительностью.

Эта утрата «Я» является, с точки зрения З. Фрейда, следствием конфликта между частью «Я» и критической инстанцией (совестью или Сверх-Я), З. Фрейд называет этот конфликт расщеплением «Я» на «Я» и совесть (Сверх-Я), в котором одна часть «Я» противопоставляет себя другой, как бы принимает и критически оценивает ее в качестве объекта.

Эта критическая инстанция, отщепившаяся от «Я», З. Фрейд называет ее еще пока совестью, а не как сейчас принято в психоаналитических исследованиях - Сверх-Я или Супер-Эго, испытывает моральное недовольство собственным «Я», направляя на него все те упреки, которые индивид мог бы высказать по отношению к потерянному им и из-за этой утраты одновременно и любимому и ненавидимому объекту.

Павлова, О.Н. Депрессия: психоаналитические теоретические концепции и клинические стратегии. – Москва, Издательство МИАПП, 2011 г.

#депрессия

#психоанализ

Читать полностью…

Клинический психоанализ

22 February 2025 13:13

Немного личного.

Когда Андре Грин, то ли в 2007, то ли в 2008 году приезжал в Москву и выступал с докладом (да, это было в прошлой жизни) он произвел на меня больше впечатление (на самом деле было два выступления, одно официальное в МГУ, а второе в институте Сербского).

Дело в том, что он говорил каким-то особенным образом (переводил П.В. Качалов).

Я сначала не мог это понять, а потом понял. Он говорил и учил как власть имеющий (аллюзия к Мф. 7:29). Я помню, что тогда подумал, что наверное именно так и выглядел Великий Инквизитор.

С тех пор когда я вспоминаю о Великом Инквизиторе, то представляю себе Андре Грина.

Читать полностью…

Клинический психоанализ

22 February 2025 11:28

В своей последней работе, опубликованной в 2010 году, незадолго до своей смерти, [великий французский психоаналитик] Андре Грин ввел термины «внутренняя негативность» и «извращенная негативность» прочитав литературные свидетельства россиянина Василия Гроссмана и венгра Имре Кертеса [узника концлагерей Освенцим и Бухенвальд, лауреата Нобелевской премии по литературе, которая была вручена «за творчество, в котором хрупкость личности противопоставлена варварскому деспотизму истории»] о переживаниях жертв психологической травмы, связанной с тоталитаризмом XX века...

В своих «Колымских рассказах» Варлам Шаламов ясно описал странные переживания квазидеперсонализации, которые испытывали люди, постоянно подвергавшиеся смертельной опасности.

Разногласия в их Эго привели к непониманию ими своих мучителей как таковых.

Выжившие в этих лагерях смерти чувствовали непреодолимую потребность забыть пережитые унижения, страх и, прежде всего, стыд от того, что они выжили.

Сам Шаламов долгое время отказывался публиковать все свои рассказы в одном сборнике.

Его индивидуальная трагическая история выступает в качестве важнейшего ориентира для понимания психического функционирования людей, принадлежащих к двум поколениям потомков узников «лагерной пыли», и особенностей их психоаналитического опыта...

Похоже, что аффект стыда играет в этих вопросах главную роль: стыд за жестокость или слабость бабушек и дедушек, палачей или жертв, стыд за трусость двух-трёх поколений молчаливых лжецов.

Стыд трусости становится еще более острым, потому что, оглядываясь назад, все главные герои этих семейных драм смогли осознать, что они продолжали молчать и лгать, даже когда им больше не грозила реальная опасность говорить, по крайней мере в кругу семьи, о семейной истории.

Хотя формально коммунистический режим пал в 1991 году, этот стыд всеобщей трусости сохраняется и часто представляет собой одно из самых сильных сопротивлений психоанализу.

Мы также можем увидеть более тонкие трудности, связанные с искаженным мышлением...

Окончание следует...

Читать полностью…

Клинический психоанализ

21 February 2025 12:36

Итак, люди, страдающие депрессией, не только малочувствителены к вознаграждению (ангедония, гипогедония), но демонстрируют неадаптивную реакцию на наказание (негативную обратную связь).

Для людей подверженных депрессии, характерным оказывается именно «катастрофическая реакция на предполагаемую неудачу» (Beats B.C., et al. 1996).

То есть, в ситуации эксперимента, особенно когда задача выходит за рамки элементарной, ошибка, неудача вызывает чрезвычайно сильную реакцию.

Человек с депрессией не достигнув цели, буквально сдается и «опускает руки», он не пытался проанализировать причины отсутствия успеха, дабы в следующий раз учесть их и сделать по-другому.

Это резкое, обвальное ухудшение после разовой неудачи, коррелирует с тяжестью депрессии и по-видимому, является специфичным для людей с депрессией.

Т.е. эпизод неудачи оказывает аномально сильное влияние на на последующую производительность.

Так решив одну задачу неправильно, и получив соответствующую обратную связь, пациенты с депрессией гораздо большей вероятностью, чем контрольная группа, не справляться и с последующей задачей (Elliott, R. et al. 1996).

Более того, пациенты с депрессией в стадии ремиссии продолжали демонстрировать эту сильную реакцию на отрицательную обратную связь, даже несмотря на то, что их общая производительность улучшилась (т.е. они по-прежнему оставались гиперчувствительны к отрицательной обратной связи).

Ещё один момент. Люди с депрессией склонны преувеличивать важность неопределенной или вводящей в заблуждение информации, их способность обрабатывать информацию в контексте ситуации получения вознаграждения или наказания может быть серьезно нарушена.

Люди с депрессией переоценивают негативную информацию, ее роль и ее значимость; они недооценивают возможность получения вознаграждения в результате предпринятых ими действий.

Люди страдающие депрессией, склонны искажать информацию об окружающей среде, чтобы подтверждать свои негативные предубеждения («Я так и знал!»).

Этот когнитивный стиль способствует формированию, чрезмерно пессимистичного взгляд на мир, где одна единичная неудача вызывает целый каскад проблем и где вероятность получения наказания значительно превосходит вероятность получения награды.

© Автономов Денис, 2025

Написано по мотивам:

https://doi.org/10.1016/j.jad.2024.09.066

Eshel N., Roiser J.P. Reward and punishment processing in depression //Biological psychiatry. – 2010. – Т. 68. – №. 2. – С. 118-124.

https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(01)01165-9/abstract

https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine/article/abs/neuropsychological-impairments-in-unipolar-depression-the-influence-of-perceived-failure-on-subsequent-performance/CF382C4F997F552E9C3D7158B410C884

Beats B.C., Sahakian B.J., Levy R. (1996): Cognitive performance in tests sensitive to frontal lobe dysfunction in the elderly depressed. Psychol Med 26:591– 603

#депрессия

Читать полностью…

Клинический психоанализ

20 February 2025 12:53

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Хотите вырастить ребенка невротиком? Нет ничего проще: оскорбляйте его почаще.

...Совсем свежее исследование, статья 2025 года [https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032724013922]: наблюдение 30.054 человека в возрасте 18 лет и старше показало, что оскорбления и ругань в адрес ребенка со стороны родителей является самым мощным фактором из неблагоприятных событий детства для появления тревожных расстройств.

Самооценка у ребенка может стать сбитой на всю его предстоящую жизнь, вплоть до преклонного возраста.

Кроме тревоги и неуверенности в себе, ребенок, переживший оскорбления (которые могут отнюдь не заканчиваться после достижения им совершеннолетия), в высокой степени будет подвержен депрессии, пристрастию к алкоголю и даже психозам, особенно при генетическом предрасположении.

А наиболее целеустремлённые из родителей потом, когда дети вырастут, будут пытаться препятствовать их визитам к психологам («ты все выдумываешь, это просто лень и слабоволие») и приему антидепрессантов («труд - лучшее лекарство от депрессии»).

Текст со мной профессора Юрия Сиволапа.

#психиатрия

#насилие

#травма

#оскорбление

Читать полностью…

Клинический психоанализ

19 February 2025 16:07

Новый текст. Рассказываю про особенности восприятия неудачи при депрессии

https://dzen.ru/a/Z7W67JyYnUy5gWRo

#депрессия

Читать полностью…

Клинический психоанализ

19 February 2025 08:31

«Идеализация» в кляйнианском психоанализе почти исключительно рассматривается как защита от тревоги.

Защитная функция идеализации, заключается в том, что негативные аспекты объекта отбрасываются и уничтожаются отрицанием, чтобы затем иметь дело только «хорошими» аспектами объекта.

Мелани Кляйн подчеркивала, что идеализация всегда связана с расщеплением, поскольку хорошие аспекты объекта преувеличиваются в качестве защиты от страха.

Обнаружение интенсивной «идеализации» указывает на необходимость совладания с тревогой и ощущением опасности, с которой не удается справиться другими способами.

Кляйнианцы также рассматривают идеализацию как попытку увековечить или воссоздать во взрослой жизни паразитический аспект жизни эмбриона внутри утробы матери, когда плод мог получить исключительно «хорошие» аспекты опыта (чистый кислород и глюкозу без необходимости добывать пищу и дышать), полностью очищенные от какой-либо «плохости» (образы Рая).

Проблема «идеализации» заключается в том, что на эту психическую работу уходит колоссальное количество ментальной энергии.

Нужно очень много сил чтобы отрицать реальность, особенно в аспектах безопасности (жизнь крайне небезопасная штука).

Георгий Иванович Гурджиев писал:

«Органическая жизнь очень хрупкая. В любой момент планетарное тело может умереть. Оно всегда живет на волосок от смерти. И если вам удалось прожить еще один день, то это всего лишь нечаянно данный вам природой шанс. Если вам доведётся прожить хотя бы еще час, то можете считать себя счастливчиком. С самого зачатия мы живем за счет времени, взятого взаймы».

Разумеется подобное признание невыносимо и нужно отрицать реальность, дабы функционировать в режиме «розовых пони» или «Чарли и шоколадная фабрика».

Окончание следует...

Читать полностью…

Клинический психоанализ

18 February 2025 15:42

Профиль симптомов у людей депрессией может сильно отличается – у одних пациентов наблюдается многочисленные соматические симптомы (аппетит, сон, боли, проблемы с ЖКТ и пр.), а у других скорее присутствует дисфункция получения радости / удовольствия.

Депрессия часто сочетается с РПП, ожирением, нарушениях липидного обмена и диабетом 2-го типа.

Одни пациенты сообщают о резком снижении аппетита, которое может привести к потере массы тела.

У других напротив, во время депрессивного эпизода аппетит резко усиливается и идёт набор веса.

Появляется изменение в пищевых предпочтениях и появляется или усиливается специфическая тяга (craving) к определенной еде — особенно к сладкому, что предположительно связано с повышенным метаболизмом триптофана и изменением уровня серотонина в мозге.

Люди, страдающие депрессией, часто демонстрируют меньшую тягу к пище, богатой жирами и белками, по сравнению со здоровой контрольной группой.

Напротив, они, как правило, предпочитают пищу, богатую углеводами или испытывают повышенную тягу к пище, в которой сочетается жиры и углеводы например, шоколад.

Это предпочтение возможно обусловлено низким восприятием награды (ангедония), которое человек в депрессии испытывает от пищи богатой белком.

Согласно новому исследованию, повышенная тяга к углеводам больше связана с общей тяжестью депрессии (чем тяжелее депрессия ангедония, тем сильнее) и симптомами тревоги.

Источник:

https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine/article/altered-food-liking-in-depression-is-driven-by-macronutrient-composition/36E340E9A97B4AE701377801410B8D5D#

#депрессия

#рпп

#аппетит

#тревога

Читать полностью…

Клинический психоанализ

17 February 2025 15:20

Итак, каковы же были результаты?

Большинство эпизодов употребления алкоголя произошло в дни с четверга по воскресенье (71%) (т.е. легендарная «Пятница» это не миф).

Люди обычно начинали выпивать вечером (начало в среднем в 18:29 по местному времени (±2,7 часа)).

Лица которые соответствуют критериям расстройства в результате употребления алкоголя, пьют спиртное в бо́льших объемах в день выпивки (за раз в среднем 8,5 стандартных порций алкоголя (1 порция примерно 10 граммов чистого спирта), по сравнению с 3,7 порциями, у людей без зависимости).

Больше половины участников с зависимостью (53%) сообщили о продолжении употребления алкоголя и на следующий день.

Исследователи обнаружили, что употребление алкоголя действительно снижало негативные чувства, хотя снижение было небольшим и не специфичным.

Напротив, восприятие положительных эффектов опьянения было намного выше у людей с зависимостью, чем у тех, у кого не было не было зависимости.

Результаты были одинаковы у людей, у которых была как зависимость так и депрессия, так и у тех, у кого не было депрессии.

Данные этого исследования, проведенного в естественных условиях повседневной жизни, ставят под сомнение и теорию зависимости основанную на концепции аллостаза (способности организма приспосабливаться и формировать долгосрочные реакции адаптации, приводящие к изменению пределов индивидуальной «нормы»), согласно которой, люди сначала пьют спиртное ради получения удовольствия, однако затем переходят к употреблению алкоголя, чтобы избежать абстиненции и стресса.

Люди страдающие зависимостью, по-прежнему, испытывают высокий уровень стимуляции в результате употребления ими спиртных напитков.

Более того, молодые люди с умеренной и тяжелой степенью выраженности зависимости от спиртного, сообщают более высокой стимуляции алкоголем и испытывают более выраженное субъективное гедонистическое вознаграждение, по сравнению с лицами, у которых имеются лёгкие симптомы зависимости.

© Автономов Денис, 2025

Написано по мотивам:

https://psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp.20240069

Khantzian E.J. The self-medication hypothesis revisited: The dually diagnosed patient //Primary Psychiatry. – 2003. – Т. 10. – №. 9. – С. 47-54.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4131538/

Автономов Д.А. Аддикция и аддиктивное влечение с позиции психоанализа //Вопросы наркологии. – 2011. № 3. – с. 104-122.

#алкоголь

#зависимость

#депрессия

#самолечение

Читать полностью…

Клинический психоанализ

17 February 2025 11:51

Ещё один гвоздь в гроб «гипотезы самолечения» посредством алкоголя и «модели аллостаза»?

В целом «самолечение» – это естественный компонент повседневной жизни, который присутствует во всех сообществах, был во все времена и будет видимо пока существует род человеческий. Однако использование «народных средств», зачастую не всегда обоснованно и оправдано, часто даёт лишь временное облегчение и чревато развитием самых разнообразных проблем.

Первоначально «гипотеза самолечения», зародилась среди психоаналитиков ещё в 60-х годах прошлого века (см. Khantzian, E.J., 1997, 2003).

Марк Льюис писал, что «модель самолечения» — это сборная солянка. Она частью психологическая, частью медицинская и частью социологическая.

Дефицит навыков заботы о себе, проблема саморегуляции аффектов, в первую очередь негативных, межличностные затруднения, помимо факторов наследственности являются благодатной почвой для формирования химической зависимости.

Согласно «модели самолечения», люди, у которых возникают проблемы с алкоголем и другими веществами, отнюдь не гедонисты жаждущие наслаждений, а скорее глубоко травмированные индивиды, которые занимаются «лечением».

То есть они, в большей степени, бегут от дискомфорта, стресса и эмоционального расстройства, чем стремятся к удовольствию. Точнее так, их первоначальное стремление к удовольствию, быстро трансформируется в стремление к облегчению.

Это сближает «модель самолечения» с «моделью аллостаза», которая представляет собой расширение гомеостатического понимания зависимости и согласно которой, алкоголь вызывает выраженные гедонистические эффекты, только в ранней фазе формирования зависимости.

Затем уже человек пьет алкоголь, не счастья ради, а чтобы отвлечься от неудовлетворённости и чтобы справиться со своими жизненными проблемами.

Индивид, испытывающий эмоциональную боль и расстройство, принимает его скорее как лекарство, как горькую пилюлю. Он пытается найти именно «облегчение» и «снятие стресса», а не радость, и это в конечном итоге, усугубляет как его зависимость так и его депрессию.

Абстиненция, снижение настроения, ангедония, тревожное состояние или тремор и возбуждение «на следующей день» пробуждает его продолжать пить, дабы купировать похмелье и чувство вины. В результате образуется замкнутый круг депрессии и зависимости.

И вот уже «алкоголик» пьет, чтобы не чувствовать чувство вины за то, что он пьет.

Действительно, согласно данным ряда эпидемиологических исследований, депрессия и зависимость от алкоголя взаимосвязаны – наличие одного из этих расстройств увеличивает риск развития или обнаружения другого.

Депрессия и зависимость могут иметь общие причины, одно обусловливать появление другого, они могут иметь пересекающиеся симптомы и существенно влиять на течение друг друга и пр.

В некоторых публикациях приводится и указание на временной порядок возникновения данных расстройств.

Так развитие депрессии в 57% случаев предшествовало развитию массированной алкоголизации (т.е. депрессия, скорее приводит к злоупотреблению алкоголем, а не наоборот).

Несмотря на отсутствие надёжных фактических доказательств, «гипотеза самолечения», звучит вполне логично; она оказала сильное влияние на медицинскую культуру и на клиническую практику. Ее разделяют и придерживаются многие врачи, исследователи и практические психологи.

Продолжение следует...

Читать полностью…

Клинический психоанализ

16 February 2025 13:25

Почему люди продолжают упорно делать ставки у букмекера или в казино несмотря на то, что это приводит к прогрессирующей потере денег, долговым проблемам, хронический лжи и разрушению отношений?

Потому, что если они остановятся и перестанут играть сейчас, когда они уже столько проиграли – это докажет им, что не надо вообще было даже начинать играть.

Признание того, что они и так уже знают (участие в азартных играх это ошибка, пустая трата времени и денег) – для них невыносимо.

Поэтому, они хотят посредством «отыгрыша», доказать себе, что они были правы.

Они хотят осуществления того, что в кляйнианском психоанализе называется "маниакальной репарацией" (manic reparation).

Это попытка через одну крупную ставку с большим коэффициентом или через серию удачных игр подряд, одним махом решить проблему долга.

Так как игрок становится одержимым такой идеей, он достаточно легкомысленно и пренебрежительно относится к своим финансовым обязательствам.

Ибо проблему он собирается решить не посредством упорного труда, смены работы, экономии, реструктуризации долгов и пр., а магическим образом.

«Борьба за деньги» превращается в борьбу за доказательство своей правоты.

Это его убеждение, на самом деле, «работает на казино» делая его банкротом во всех смыслах, а не только финансовом.

© Автономов Денис, 2025

P.S. аудиоверсия этой публикации (около 90 секунд), плюс обсуждение тут:

TikTok https://vt.tiktok.com/ZSMYqbWsR/

YouTube

https://youtube.com/shorts/P_BYAtRSTD0?si=bpULusngeem_rRsA

#игра

#ставки

#зависимость

Читать полностью…

Клинический психоанализ

15 February 2025 16:17

[В разговоре за последнюю неделю]

"Тяжело пьющий человек тупо льёт воду на мельницу энтропии, он просто "ускоряет скрипты", как говорил Пелевин".

"Аватар Супер-Эго".

«Память это как доска Miro».

«Отвлекся от реальности бутылкой водки».

© Автономов Денис, 2025

#размышления

#психология

#афоризмы

#юмор

Читать полностью…

Клинический психоанализ

24 February 2025 11:53

Георгия Ивановича Гурджиева раздражали попытки людей считать, что у них по дефолту, имеются качества, которые могут быть приобретены только в результате упорной работы по самосовершенствованию (вроде "индивидуальности", "воли", "сознания", "способности делать", "силы", "инициативы", "решимости" и пр.).

Человек, с точки зрения Гурджиева, это просто автомат, это машина, которая управляется влиянием из вне.

Человек находится в рабстве у невидимых сил, он сидит в тюрьме, в камере, он заключённый, но думает о себе как о свободном и выбирающим произвольно.

Начало освобождения (или "духовного пробуждения" в других традициях), состоит в том, чтобы начать замечать свою механистичность и стены этой самой тюрьмы, а также поверить, что побег – возможен.

«Пробудиться – значит осознать своё ничтожество, т.е. осознать свою полную и абсолютную механичность, полную и абсолютную беспомощность. Недостаточно понять это философски, на словах. Необходимо понять всё на ясных, простых и конкретных фактах из собственной жизни. Когда человек начнёт узнавать себя, он увидит в себе много такого, что приведёт его в ужас. Пока человек не пришёл от себя в ужас, он ничего о себе не знает» (См. П.Д. Успенский "В поисках чудесного" (глава 11)).

Итак, этом смысле, на мой взгляд, очень хороша сказка (притча) Г.И. Гурджиева о злом и жадном волшебнике и его овцах.

"Есть восточная сказка, в которой рассказывается о богатом волшебнике, у которого было много овец. Волшебник был очень жаден и не хотел нанимать пастухов, не желал строить изгородь вокруг пастбища, где паслись его овцы. Из-за этого овцы часто забредали в лес, падали в пропасть и т.д. Самое же главное – они убегали от него, так как знали, что волшебнику нужны их мясо и шкуры".

"И вот наконец волшебник отыскал средство. Он загипнотизировал овец и, во-первых, внушил им, что они бессмертны, что, сдирая с них шкуры, им не причиняют вреда, а наоборот, такая операция будет им приятной и даже полезной.

Во-вторых, он внушил им, что сам он, волшебник, – их добрый хозяин, который так сильно любит своё стадо, что готов сделать для него всё, что угодно.

В-третьих, он внушил им, что если с ними вообще что-нибудь случится, то это произойдёт не сразу, во всяком случае, не в один день, а поэтому им и не стоит об этом думать.

Наконец, волшебник внушил овцам, что они совсем не овцы, что одни из них – львы, другие – орлы, третьи – люди, четвёртые – волшебники".

"И после этого всем его заботам и беспокойствам настал конец: овцы никуда больше не убегали, а спокойно ждали того часа, когда волшебнику потребуются их мясо и шкуры".

"Эта сказка очень хорошо иллюстрирует положение человека".

Немного напоминает сюжет Матрицы?

Не так ли?

© Автономов Денис, 2025

По мотивам: P.D. Ouspensky. In Search of the Miraculous: Fragments of An Unknown Teaching. N.Y., 1949

P.S. аудиоверсия этой публикации, плюс возможность обсуждения тут:

YouTube https://youtu.be/PRbZaaIz4cs?si=sAeeUtTirX-qU3To

TikTok https://vt.tiktok.com/ZSMSc5paT/

#психотерапия

#психоанализ

#психология

#философия

#контроль

#пробуждение

#притча

Читать полностью…

Клинический психоанализ

24 February 2025 05:56

ИТАК, САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПОСТЫ ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ

1. Модель самолечения при зависимости /channel/clinicalpsychoanalysis/10832

2. Про взаимную проекцию /channel/clinicalpsychoanalysis/10835

3. Депрессия и аппетит. Исследование /channel/clinicalpsychoanalysis/10836

4. Про идеализацию в контексте ПРЛ /channel/clinicalpsychoanalysis/10837

5. Оскорбление детей и психопатология /channel/clinicalpsychoanalysis/10842

6. Аномальная реакция на неудачу как симптом депрессии

/channel/clinicalpsychoanalysis/10843

7. Психоанализ трусости и лжи /channel/clinicalpsychoanalysis/10846

Как Вы могли убедиться, на канале нет рекламы, «партнёрских постов» и прочей чепухи в виде популярной психологии (мотивации, денег, отношений и как стать успешным успехом и пр.).

Я не собираю «звёздочки» или донаты, не продаю и не покупаю рекламу, а к бредовой рекламе от Дурова, я, понятное дело, не имею никакого отношения; расценивать её как мои персональные рекомендации ошибочно.

Напоминаю, что «Клинический психоанализ» – это просветительский проект, который я веду один, опираясь лишь на Вашу поддержку и мой интерес (в свободное от основной работы время).

Если бы Вы могли поделиться информацией о канале «Клинический психоанализ» с друзьями, то это было бы большой помощью.

P.S. Завёл себе аккаунт на TikTok denis.avtonomov" rel="nofollow">https://www.tiktok.com/@.avtonomov

Подписывайтесь

Читать полностью…

Клинический психоанализ

23 February 2025 14:16

Новый текст https://dzen.ru/a/Z7q5OMzAU2-r-INq

Читать полностью…

Клинический психоанализ

22 February 2025 13:24

Андре Грин (1927 - 2012).

Фото не мое

Читать полностью…

Клинический психоанализ

22 February 2025 12:29

Только знание подлинной социально-политической истории страны позволяет [психо]аналитику реконструировать историю бабушек и дедушек пациента и представить ее...

Пациенты еврейского происхождения не могли без помощи аналитика понять, почему их бабушки и дедушки изначально считались такими «хорошими» при Сталине, вплоть до 1947 года, когда другие евреи создали государство Израиль, которое не было коммунистическим.

Затем эти еврейские бабушки и дедушки потеряли свои «привилегированные» позиции в Коммунистической партии, репрессивном аппарате и в армии.

Для этих «падших», заботы об их судьбе стали запретными темами, и этот запрет на речь передавался детям и внукам.

Потомки понтийских греков (население греческого происхождения, проживающее вокруг Черного моря) не могли без помощи психоаналитика связать депортацию своих бабушек и дедушек в 1949 году с провалом коммунистической партизанской войны в Греции и т.д...

Последствия коллективной травмы заставили меня во время сеансов психоанализа использовать лексику сталинской эпохи, военные и юридические термины, использовавшиеся в плакатах того времени, причем психоаналитик намеренно представлял себя вымышленным персонажем из утопического [советского] воображения.

Поэтому психоаналитик мог восприниматься в переносном смысле как «классовый враг», «агент международной буржуазии», против чего предостерегали многочисленные советские плакаты.

Психоаналитическая авантюра сама по себе стала «дезертирством», переходом на сторону врага, «государственной изменой, караемой смертью»; виновный рисковал «подвергнуться суровому наказанию советского закона, а также всеобщей ненависти и презрению рабочего класса»...

В заключение следует отметить, что пациенты, у которых наблюдаются психологические последствия коллективных травм, пережитых их родителями, бабушками и дедушками в сталинскую эпоху, сталкиваются с особыми трудностями для аналитика, которые добавляются к трудностям классической аналитической работы.

Источник: Pavel Katchalov. Séquelles des traumatismes psychiques vécus par leurs ancêtres chez les Russes contemporains. Perspectives Psy, Vol. 56, n2, avril-juin 2017, p. 181-188

https://www.perspectives-psy.org/articles/ppsy/abs/2017/02/ppsy2017562p181/ppsy2017562p181.html

#психоанализ

#травма

#история

Читать полностью…

Клинический психоанализ

21 February 2025 16:37

Статья конечно, совсем не новая, но все равно интересно.

В США не смотря на свободный оборот огнестрельного оружия количество убитых ножами и тупыми предметами превышает количество убитых винтовками.

Например, в 2011 году было совершено 323 убийства с применением винтовки, а 496 убийств — с применением молотков и дубинок.

А кулаками и ногами убивают почти вдвое больше людей, чем из винтовок.

Источник: http://www.breitbart.com/big-government/2013/01/03/fbi-more-people-killed-with-hammers-and-clubs-each-year-than-with-rifles/

#насилие

Читать полностью…

Клинический психоанализ

21 February 2025 12:05

Аномальная реакция на неудачу как симптом депрессии

Примерно у 15% людей в течение жизни развивается депрессия, что делает её более серьезным бременем для здоровья, чем например, стенокардия, артрит, астма или сахарный диабет.

Несмотря на эти неутешительные эпидемиологические данные, примерно 23% взрослых амбулаторных пациентов с депрессией спонтанно выздоравливают (без всякого лечения) в течение 3 месяцев, а 53% в течение года.

Раньше считалось, что ключевыми симптомом депрессии является именно снижение настроения (устойчивый негативный аффект, печали, грусти, скорби, тоски, сожаления и пр.).

Однако современные тенденции диагностики и оценки, помимо изменения аффекта, делают акцент на развитие у пациентов ангедонии (снижение интереса, мотивации или удовольствия), а также на проявление той или иной когнитивной дисфункции (нарушения внимания, принятия решений, планирования действий, способности учится на опыте и пр.).

Дисбаланс в различных областях мозга, особенно в тех, которые связаны с моноаминами, нарушает способность пациентов воспринимать и адекватно реагировать на эмоциональные стимулы.

В целом, для депрессии характерно умеренное снижение производительности при решении задач, особенно сложных, требующих планирования, которое коррелирует со степенью ее тяжести.

Симптомы ангедонии равно как и низкая самооценка – два основных симптома депрессии, которые оказывают влияние на обучение с подкреплением.

Однако есть одно важное различие, позволяющий дифференцировать людей с депрессией, от людей страдающих от других нейрокогнитивными нарушений, при которых тоже страдает работоспособность, скорость психомоторных реакций, способность к целенаправленной деятельности и принятии решений.

Окончание следует...

Читать полностью…

Клинический психоанализ

20 February 2025 10:41

Сегодня у канала день рождения!

20 февраля 2017 года я создал этот канал, которым и занимаюсь в свое свободное время.

Задача канала за все 6 лет его существования была и остаётся прежней - психологическое просвещение всех заинтересованных лиц.

Спасибо, что читаете и становитесь умнее. Я расту вместе с вами.

С уважением, админ канала @is

Читать полностью…

Клинический психоанализ

19 February 2025 11:48

Тут то и выскакивает центральная проблема «идеализации» – невозможность «идеального объекта» долгое время оставаться абсолютно совершенным.

У лиц с пограничным расстройством личности, этот переход от «абсолютно хорошего» в «абсолютно плохое» происходит буквально мгновенно, приобретает особенно драматизированные формы и сопровождаются грубым и интенсивным аффектом.

Всякое, внезапно обнаруженное несовершенство, порождает ощущение недовольства и фрустрации и приводящее к резкому превращению «идеального» объекта в «плохой» объект.

Попытка отрицания реальности приводит сначала к восприятию идеальности, но затем к отсроченному усилению негативного восприятия (т.н. «эффект отскока» или «феномен рикошета»).

Это внезапное появление ощущения небезопасности воспринимается как немотивированная враждебность со стороны того, кого он ещё пять минут назад считал совершенством.

Мир резко схлопывается, становится опасным и теперь угроза исходит от того, кого он раньше идеализировал.

По сути идеализация – это просто ситуация получения кредита. Когда человек берет в долг в банке или у частного кредитора, у него на руках в моменте оказывается куча денег.

Он прекрасно себя чувствует, он свободен и может себе позволить все, что пожелает. Но это только краткий миг. Момент расплаты близок.

Теперь, когда деньги "спущены", у человека ничего нет кроме долгов.

Крах идеализации, обычно сопровождаются двумя чувствами.

Во-первых, что тебя предали и обманули, а во-вторых, что мир, это теперь (снова) небезопасное место.

Испытав эти чувства, человек с пограничным расстройством обычно легко предает (так как он считает, что действует в ответ, и он не виноват).

Это "тяга к предательству", типичная черта многих людей организованных погранично, делает их малоподходящими партнёрами для долгосрочных стабильных отношений.

Их интенсивное влечение к близости, часто сочетается с непомерными требованиями и вспышками ярости. Они плохо переносят боль и фрустрацию, реагируя на них страхом отвержения и покинутости.

Что, на поведенческом уровне, приводит к формированию межличностных взаимодействий преимущественно садомазохистского толка, в которых человек попеременно "идеализирует" и "обесценивает", причиняет страдания людям, которых он любит, дабы затем и сам, столь же сильно пострадать от их рук.

Тут, как правило, разыгрывается сценарий «мучимый мучитель», «преследуемый преследователь» и «преданный предатель».

Прекращение чрезвычайно идеализируемых отношений возможно только через сценарий длительных болезненных последствий, которые зачастую длятся дольше и выражены сильнее чем была идеализация.

© Автономов Денис, 2025

P.S. короткая аудиоверсия этой публикации (около 1-й минуты), плюс обсуждение тут:

YouTube https://youtube.com/shorts/nb7zpsjSyAU?si=DUvrpdHnmb5O18gt

TikTok https://vt.tiktok.com/ZSMFmqHuR/

Дзен https://dzen.ru/shorts/67a5dfc094f558553501af84

Написано по мотивам:

Rosenfeld H. Primitive object relations and mechanisms // The International journal of psycho-analysis. – 1983. – Т. 64. – С. 261.

Ployé P. M. A note on two important aspects of Kleinian theory ‘projective identification’and "idealisation". // The British Journal of Psychiatry. – 1984. – Т. 145. – №. 1. – С. 55-58.

#психоанализ

#история

#защита

#идеализация

Читать полностью…

Клинический психоанализ

19 February 2025 06:43

Идеализация как защита в контексте ПРЛ

"Идеализацию" часто понимают неправильно. "Идеализация" невозможна изолированно, сама по себе и без участия трех других защит, которые работают параллельно, а именно расщепления, отрицания и всемогущества.

Согласно определению «идеализация» (от греч. ἰδέα, англ. idealization, фр. idéalisation, нем. Idealisierung) означает наделение чего-либо (или о кого-либо) атрибутами совершенства и/или преувеличение достоинств входящих в противоречие с реальностью.

Идеализация осуществляется не сколько за счёт возведения в абсолют позитивных качеств объекта, а скорее за счёт избирательного дезавуирования плохих объектов, которые существуют в фоне.

Это «работа отрицания» в первую очередь связана с аннигиляцией опасностей. Объект «идеализации» столь хорош, так как нет никакой угрозы.

Именно повышенная безопасность ощущается как «идеальность».

Всемогущество заключается в этом самом акте устранения всех, даже возможных бед и потенциальных опасностей. В идеализации, нет никакой тревоги за будущее, по этому она является одним из механизмов мании (маниакальности).

По мере усиления работы отрицания и всемогущества, неизбежно усиливается расщепление мира, в котором существует идеальный объект.

Пространство все более и более становится поляризованным и манихейским. Добро абсолютно отделено от Зла и пропасть между ними огромна и кажется непроходима.

Продолжение следует...

Читать полностью…

Клинический психоанализ

18 February 2025 05:31

Обыденное сознание привычно предполагает, что в семейных, дружеских, производственных и прочих отношениях мы функционируем как целостные личности, в норме имеющие однозначную половую принадлежность и четко ее осознающие.

Однако более чем столетняя история развития психоанализа позволила ему накопить достаточно большой материал, свидетельствующий о том, что на бессознательном уровне общение людей друг с другом и с самими собой отличается отсутствием четкой дифференциации и интеграции Эго, наличием двойственной или множественной идентичности и взаимодействием в терминах частичных, а не целостных объектов.

...В традиционных семейных отношениях часто имеет место совместное действие проективной и интроективной идентификации, когда мужчина проецирует в женщину свою слабую и нуждающуюся часть, тогда как женщина отвечает интроективной контридентификацией и принимает в себя эти проецируемые партнером части, в свою очередь, проецируя в него силу и уверенность.

Ссылаясь на обширные социологические исследования, Дональд Карвет показывает, что сегодня мы все в той или иной степени в своих отношениях с партнером склонны к использованию взаимной проективной идентификации.

С отходом от традиционной модели семейных отношений изменяется содержание проецируемых партнёрами друг в друга неприемлемых частей собственной личности, но сам психический механизм образования таких пар и симбиотических союзов сохраняет свою действенность.

Сегодня в нашей стране подобного рода взаимную проективную идентификацию можно наблюдать не только в семейных или любовных отношениях.

Из традиционной семьи эта схема взаимодействия переносится в производственные отношения, характерные для находящейся в стадии становления капиталистической экономики.

К примеру, руководитель (как мужчина, так и женщина), неприемлющий в себе свои слабые стороны и беспомощность, проецирует их в своих сотрудников, которые отвечают взаимной контридентификацией и манифестируют беспомощность, зависимость и непродуктивность.

Обычно выход из такого садо-мазохистического альянса возможен, когда не только «сильный» интегрирует свою спроецированную боль и зависимость, но и когда «слабый» найдет в себе смелость преодолеть свой мазохизм через интеграцию спроецированного садизма.

Источник: Ирина Пантелеева. Вина как базовое допущение образования групп. Некоторые клинические и прикладные аспекты теории Мелани Кляйн (2012).

#проективная_идентификация

#проекция

#психоанализ

Читать полностью…

Клинический психоанализ

17 February 2025 12:56

Однако, результаты самого нового, опубликованного 1 февраля 2025 года исследования в «Американском журнале психиатрии» оспаривает идею о том, что удовольствие, которое люди получают в результате употребления алкоголя, уменьшается с прогрессированием зависимости.

Этот вывод подрывает концепцию аллостаза, согласно которой, чрезмерное употребление алкоголя приводит к развитию прогрессирующей нейроадаптации и в результате, первоначальная фаза положительного подкрепления (гедония) закономерно сменяется на фазу отрицательного подкрепления (облегчения, снятие симптомов).

Данные этого исследования, также и не подтвердили идею относительно того, что употребление алкоголя, в основном, направлено на уменьшение негативных чувств (что, оно собственно говоря, является попыткой «самолечения»).

Выборка составила 232 человек в возрасте от 21 до 35 лет, проживающих в США, из которых половина соответствовала критериям зависимости от алкоголя (а другая половина нет) и была разделена на тех, кто испытывал или не испытывал эпизод клинической депрессии в прошлом году.

Люди пили спиртные напитки, находясь не в «стерильных» лабораторных условиях, под наблюдением учёных [и за их счет], а в своей естественной среде обитания.

Люди выпивали то, что они сами хотели, когда они хотели и столько, сколько они хотели.

Таким образом, мониторинг потребления алкоголя осуществлялся в натуралистических условиях и происходил посредством программы, которая была установлена на их смартфоны (как iOS так и Android).

Каждый день, в полдень по местному времени, люди - давшие согласие на участие в эксперименте и соответствующим образом рандомизированные, получали уведомление от приложения о необходимости пройти краткий общий опрос относительно своего эмоционального состояния (продолжительностью около 1-й минуты).

В день, когда человек выпивал, он самостоятельно активировал приложение и отправлял фотографию алкогольного напитка в качестве проверки достоверности.

Затем несколько раз (именно в режиме реального времени и на протяжении первых 3-х часов пьянки), он последовательно отвечал на вопросы (они приходили автоматически, через определенные интервалы времени), которые заключались в прояснении его дальнейших объемов употребления, влиянии алкоголя на настроение, восприятие им стресса, гедонистических реакциях на выпивку, аппетита к выпивке (желании и мотивации продолжать пить) и т.д.

Посредством смартфона учёные также мониторили субъективное состояние (настроение, стресс, мотивацию) испытуемых на следующий день после каждого эпизода употребления (включая и заполнение «Шкалы тяжести алкогольного похмелья»).

Приверженность данному эксперименту была высокой – 98% участников завершили исследование.

Окончание следует...

Читать полностью…

Клинический психоанализ

17 February 2025 08:15

ИТАК, САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПОСТЫ ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ

1. Про защиты /channel/clinicalpsychoanalysis/10811

2. Что такое депрессивный реализм? /channel/clinicalpsychoanalysis/10817

3. Про когнитивное искажение «Почти выиграл» /channel/clinicalpsychoanalysis/10823

4. Доказательство правоты как ловушка /channel/clinicalpsychoanalysis/10829

Как Вы могли убедиться, на канале нет рекламы, «партнёрских постов» и прочей чепухи в виде популярной психологии (мотивации, денег, отношений и как стать успешным успехом и пр.).

Я не собираю «звёздочки» или донаты, не продаю и не покупаю рекламу, а к бредовой рекламе от Дурова, я, понятное дело, не имею никакого отношения; расценивать её как мои персональные рекомендации ошибочно.

Напоминаю, что «Клинический психоанализ» – это просветительский проект, который я веду один, опираясь лишь на Вашу поддержку и мой интерес (в свободное от основной работы время).

Если бы Вы могли поделиться информацией о канале «Клинический психоанализ» с друзьями, то это было бы большой помощью.

P.S. Завёл себе аккаунт на TikTok denis.avtonomov" rel="nofollow">https://www.tiktok.com/@.avtonomov

Подписывайтесь

Читать полностью…

Клинический психоанализ

16 February 2025 09:12

Новый текст по мотивам интересного исследования https://dzen.ru/a/Z7GXSel6HjEGEIMQ

Читать полностью…

Клинический психоанализ

15 February 2025 08:51

Объясняю, что такое «идеализация» с точки зрения кляйнианского психоанализа и применительно к пограничному опыту https://dzen.ru/a/Z7BFgrmT9m5rvjhO

Читать полностью…

35489

35489